Développement de la fusée

Saturn V est un lanceur géant développé dans les années 1960 par la NASA pour le programme spatial habité Apollo. Utilisé sans aucun échec entre 1967 et 1973, il a placé en orbite les vaisseaux qui ont déposé les astronautes américains sur le sol lunaire. Cette énorme fusée d'un peu plus de 3 000 tonnes (toujours la plus puissante1 et la plus lourde à ce jour), capable de placer jusqu'à 140 tonnes2 en orbite basse terrestre pour les dernières missions Apollo, a été développée dans le contexte de la course à l’espace opposant Américains et Soviétiques. C'est le troisième lanceur (après l'Atlas-Centaur et la Saturn I) à mettre en œuvre des moteurs brûlant le mélange cryogénique performant d'hydrogène et d'oxygène liquides. Il reste en 2019 le lanceur le plus puissant (charge utile) jamais développé, car aucun programme aussi ambitieux que le programme Apollo n'a pu aboutir par la suite.

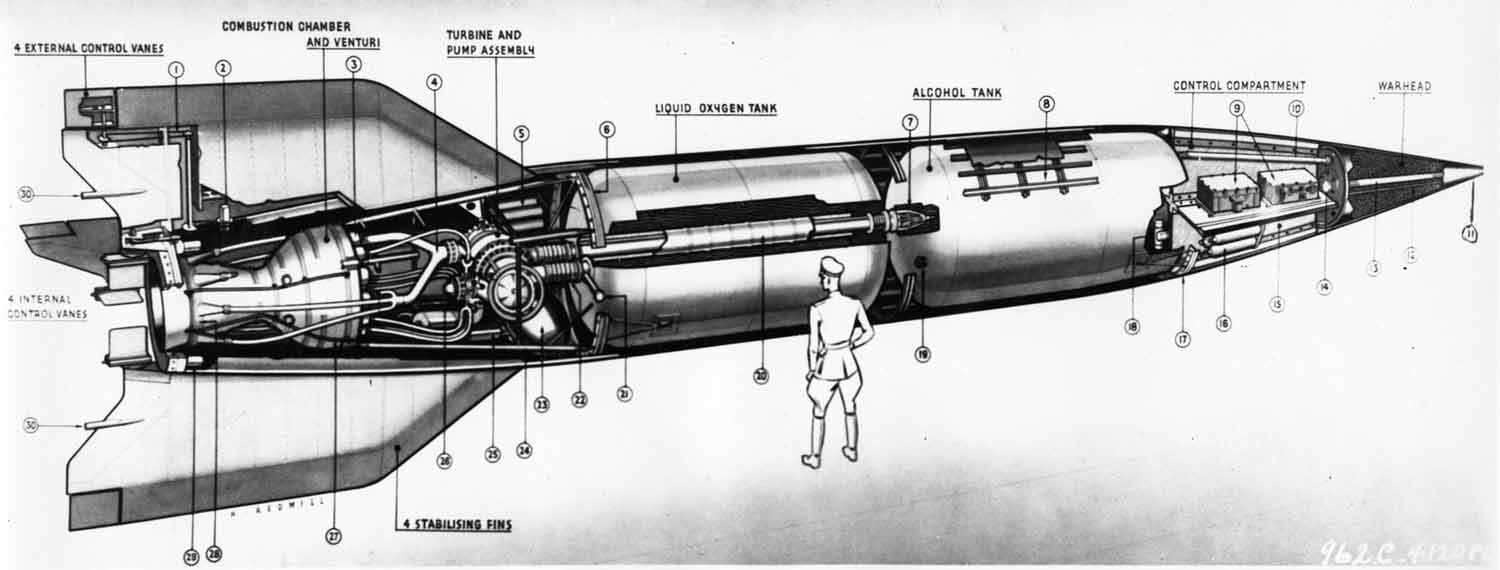

La V2 — de l'allemand Vergeltungswaffe 2 : « arme de représailles » ou Aggregat 4 ou A4 est un missile balistique développé par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale et lancé à plusieurs milliers d'exemplaires en 1944 et 1945 contre les populations civiles principalement au Royaume-Uni et en Belgique.

Cette fusée de 13 tonnes pouvait emporter une charge explosive de 800 kg à une distance de 300 kilomètres. C'est la première grosse fusée construite et les technologies mises au point durant sa conception, telles que la propulsion à ergols liquides de grande puissance et les gyroscopes de précision, ont plus tard bouleversé ce domaine technique. La V2 est en effet directement à l'origine des missiles balistiques intercontinentaux qui seront porteurs d'armes nucléaires, et des lanceurs qui ont ouvert l'ère spatiale à la fin des années 1950.

La réalisation du missile V2 est le résultat des travaux d'ingénieurs et chercheurs allemands dans le domaine des fusées, qui débutent dans les années 1920 et qui sont soutenus à partir de 1934 par l'armée allemande, désireuse de disposer de nouvelles armes échappant aux limitations du traité de Versailles. Les fusées de la série Aggregat, de puissance croissante, sont mises au point par de jeunes ingénieurs comme Helmut Gröttrup, Arthur Rudolph, Walter Thiel et Wernher von Braun,

en s'appuyant sur les travaux de plusieurs pionniers de l'astronautique tels que Hermann Oberth ou Max Valier. Walter Dornberger joue un rôle essentiel, en faisant le lien entre le régime nazi et ces ingénieurs. La V2 est mise au point à Peenemünde, mais sa production en série, qui débute en 1943, est effectuée dans l'usine souterraine de Mittelwerk, dans laquelle périssent plusieurs milliers de prisonniers placés sous la coupe des SS.

La V2 en tant qu'arme est un échec. Son guidage imprécis, sa charge militaire limitée ne permettent pas d'avoir un impact notable d'un point de vue militaire : les 3 000 V2 tirées ont tué quelques milliers de civils en drainant les ressources d'une Allemagne exsangue. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs, en particulier les États-Unis et l'Union soviétique mettent la main sur les stocks de V2 et sa documentation technique ; ils font venir les principaux ingénieurs et techniciens allemands sur leurs territoires nationaux, dans le but de rattraper le retard constaté par rapport à l'Allemagne dans ce domaine. Des V2 seront utilisées notamment comme fusées-sondes, et inspirent fortement les premiers missiles balistiques développés dans ces deux pays. Aux États-Unis les ingénieurs allemands, en particulier Wernher von Braun, jouent un rôle de premier plan dans le développement du programme spatial civil au sein de l'agence spatiale américaine, la NASA.

Les travaux de la Verein für Raumschiffahrt

À l'origine du missile V2 se trouve un groupe de passionnés regroupés au sein de l'association allemande Verein für Raumschiffahrt (Société pour le voyage spatial) ou V.f.R. Les membres fondateurs les plus connus sont Johannes Winkler, Max Valier et Willy Ley. Cette société publie le bulletin Die Rakete (la fusée) et malgré des moyens financiers réduits est très active et connue sur le plan international. En 1930 la VfR déménage de Breslau à Berlin et plusieurs futures personnalités de premier plan comme Wernher von Braun, Klaus Riedel et Rudolf Nebel la rejoignent. Plusieurs de ses membres construisent la fusée Mirak-I de 3 kilogrammes dont le moteur dérive de celui mis au point en 1928 par un autre pionnier de l'astronautique germanophone, Hermann Oberth. Plusieurs versions sont développées avec des résultats modestes : le premier succès intervient le 10 mai 1931 avec la fusée Mirak-III qui s'élève à 18 mètres de hauteur, propulsée par un moteur à ergols liquides. Depuis 1930 les essais se poursuivent sur un terrain de 1 km2 abandonné par l'armée allemande et situé dans Berlin. Des progrès rapides sont ensuite effectués : la fusée Repulsor IV, propulsée par un moteur d'une poussée de 60 kg utilisant une nouvelle combinaison d'ergols (alcool et oxygène liquide), parvient à s'élever jusqu'à une altitude de 1 500 mètres avec une portée de 5 km. Ces travaux ont un retentissement international et la VfR passe des accords de coopération avec l'American Interplanetary Society qui deviendra par la suite l'American Rocket Society2.

Durant l'été 1958, la NASA, qui vient tout juste d'être créée, identifie le lanceur comme un composant clé de son programme spatial. Mais au début de 1959, le Département de la Défense décide d'arrêter ce programme coûteux dont les objectifs sont désormais couverts par d'autres lanceurs en développement. La NASA obtient le transfert en son sein du projet et des équipes de von Braun fin 1959 ; celui-ci est effectif au printemps 1960 et la nouvelle entité de la NASA prend le nom de Centre de vol spatial Marshall (George C. Marshall Space Flight Center MSFC).

La question des étages supérieurs du lanceur était jusque-là restée en suspens : l'utilisation d'étages de fusée existants, trop peu puissants et d'un diamètre trop faible, n'était pas satisfaisante. Fin 1959, un comité de la NASA travaille sur l'architecture des futurs lanceurs de la NASA. Son animateur, Abe Silverstein, responsable du centre de recherche Lewis et partisan de la propulsion par des moteurs utilisant le couple hydrogène/oxygène en cours d'expérimentation sur la fusée Atlas-Centaur, réussit à convaincre un von Braun réticent d'en doter les étages supérieurs de la fusée Saturn. Le comité identifie dans son rapport final six configurations de lanceur de puissance croissante (codés A1 à C3) permettant de répondre aux objectifs de la NASA tout en procédant à une mise au point progressive du modèle le plus puissant. Le centre Marshall étudie en parallèle à l'époque un lanceur hors-normes capable d'envoyer une mission vers la Lune : cette fusée, baptisée Nova, est dotée d'un premier étage fournissant 5 300 tonnes de poussée et est capable de lancer une charge de 81,6 tonnes sur une trajectoire interplanétaire.

Lorsque le président Kennedy donne à la NASA, en 1961, l'objectif de faire atterrir des hommes sur la Lune avant la fin de la décennie, l'évaluation de ces trois méthodes est encore peu avancée. L'agence spatiale manque d'éléments : elle n'a pas encore réalisé un seul véritable vol spatial habité (le premier vol orbital de la capsule Mercury n'a lieu qu'en septembre 1961). L'agence spatiale ne peut évaluer l'ampleur des difficultés soulevées par les rendez-vous entre engins spatiaux et elle ne maîtrise pas l'aptitude des astronautes à supporter de longs séjours dans l'espace et à y travailler ; ses lanceurs ont essuyé par ailleurs une série d'échecs qui l'incite à la prudence dans ses choix techniques. Aussi, bien que le choix de la méthode conditionne les caractéristiques des véhicules spatiaux et des lanceurs à développer, et que tout retard pris dans cette décision pèse sur l'échéance, la NASA va mettre plus d'un an, passé en études et en débats, avant que le scénario du LOR soit finalement retenu. Au début de cette phase d'étude, la technique du rendez-vous en orbite lunaire (LOR) est la solution qui suscite le moins d'engouement, malgré les démonstrations détaillées de John C. Houbolt du Centre de Recherche de Langley, son plus ardent défenseur. Aux yeux de beaucoup de spécialistes et responsables de la NASA, le rendez-vous entre module lunaire et module de commande autour de la lune paraît instinctivement trop risqué. Les avantages du LOR, en particulier le gain sur la masse à placer en orbite, ne sont pas appréciés à leur juste mesure. Toutefois, au fur et à mesure que les autres scénarios sont approfondis, le LOR gagne en crédibilité. Au début de l'été 1962, les principaux responsables de la NASA se sont tous convertis au LOR, et le choix de ce scénario est finalement entériné le 7 novembre 1962. Le lanceur Saturn V joue un rôle central dans le scénario retenu et les études sur le lanceur Nova sont arrêtées. Dès juillet, 11 sociétés aérospatiales américaines sont sollicitées pour la construction du module lunaire, sur la base d'un cahier des charges sommaire.

Le développement du lanceur Saturn constitue un défi sans précédent sur le plan

de la technique et de l'organisation : il fallait mettre au point un lanceur spatial dont le gigantisme générait des problèmes jamais rencontrés jusque-là, ainsi que deux nouveaux moteurs,innovants aussi bien par leur puissance (F-1) que par leur technologie (J-2), des vaisseaux spatiaux d'une grande complexité avec une exigence de fiabilité élevée (probabilité de perte de l'équipage inférieure à 0,1 %), et un calendrier très tendu (8 ans entre le démarrage du programme Apollo et la date butoir fixée par le président Kennedy pour le premier atterrissage sur la Lune d'une mission habitée). Le programme a connu de nombreux déboires durant la phase de développement, qui ont tous été résolus grâce à la mise à disposition de ressources financières exceptionnelles, avec un point culminant en 1966 (5,5 % du budget fédéral alloué à la NASA), mais également une mobilisation des acteurs à tous les niveaux et la mise au point de méthodes organisationnelles (planification, gestion de crises, gestion de projet) qui ont fait école par la suite dans le monde de l'entreprise.

La mise au point du moteur F-1, d'architecture conventionnelle mais d'une puissance exceptionnelle (2,5 tonnes d'ergols brûlés par seconde), fut très longue à cause de problèmes d'instabilité au niveau de la chambre de combustion, qui ne furent résolus qu'en combinant études empiriques (comme l'utilisation de petites charges explosives dans la chambre de combustion) et travaux de recherche fondamentale. Le deuxième étage de la fusée Saturn V, qui constituait déjà un tour de force technique du fait de la taille de son réservoir d'hydrogène, eut beaucoup de mal à faire face à la cure d'amaigrissement imposée par l'augmentation de la charge utile au fur et à mesure de son développement.

Les tests prirent une importance considérable dans le cadre du programme puisqu'ils représentèrent près de 50 % de la charge de travail totale. Grâce aux avancées de l'informatique, la séquence des tests et l'enregistrement des mesures de centaines de paramètres

(jusqu'à 1 000 pour un étage de la fusée Saturn V) se déroula pour la première fois automatiquement. Ceci permit aux ingénieurs de se concentrer sur l'interprétation des résultats et réduit la durée des phases de qualification.

Chaque étage de la fusée Saturn V subit ainsi quatre séquences de test : un test sur le site du constructeur, deux sur le site du MSFC, avec et sans mise à feu avec des séquences de test par sous-système puis répétition du compte à rebours et un test d'intégration enfin au centre spatial Kennedy une fois la fusée assemblée.

Saturn V est, sans aucun doute, une des machines les plus impressionnantes de l’histoire de l’humanité.

Saturn V est haute de 110,6 mètres avec un diamètre de 10 mètres, une masse totale supérieure à 3 000 tonnes au décollage et une capacité de mise en orbite en LEO (Low Earth Orbit) de 140 tonnes. Elle surpasse toutes les autres fusées ayant précédemment volé.

Saturn V est principalement conçue par le Centre de vol spatial Marshall à Huntsville, en Alabama. De nombreux composants majeurs, comme la propulsion, ont été conçus par des sous-traitants. Les moteurs utilisés par ce lanceur étaient les nouveaux et puissants moteurs F-1 et moteurs J-2. Lorsqu’ils étaient testés, ces moteurs créaient des vibrations dans le sol qui pouvaient être ressenties à 80 kilomètres à la ronde. L’ensemble des stations sismographiques des États-Unis étaient capables de percevoir les vibrations lors du décollage d’une Saturn V. De plus la fusée Saturn V serait la machine produite par l'Homme ayant généré le plus grand nombre de décibels.

Les concepteurs décidèrent très tôt d’utiliser pour Saturn V des technologies déjà testées sur le lanceur Saturn 1. Ainsi, le troisième étage S-IVB de Saturn V était basé sur le second étage S-IV de Saturn 1. De la même façon, les instruments qui contrôlent Saturn V partageaient certaines caractéristiques avec ceux de Saturn 1.